中学受験専門 国語 プロ家庭教師 細川

■難関中学 受験対策

■国語読解・記述指導

■東京23区・千葉県北西部

■中学受験を専門に、国語のプロ家庭教師として活動しています。

■家庭教師とご家庭との直接契約(個人契約)によるご指導です。

■お問い合わせ

■047-451-9336

■午前10時~午後2時

■まずはお電話でお問い合わせください。

■体験授業の日程が決定してのち、こちらの『メールフォーム』よりメールをお送りください。追って当方よりご案内メールをお送りいたします。

★子どもたちとの新たな出会いを楽しみにしています!

■『受験国語 選択肢の判別 111の視点(無料)』

■記事

・正味64ページ(両面17枚)

・本編約103,000字

■PDFデータ量

・7.51MB

■プリンター設定

・B4用紙

・印刷の向き(横)

・両面印刷

・短辺とじ

・枚数:全17枚(表紙1枚含む)

※両面で上下反対に印刷されないよう、数ページ分でテスト印刷をしてください。

■製本

・両面印刷後、用紙をしっかりと二つ折りにし、ページ順に揃えて重ね、『回転式ホチキス』で「中(なか)とじ」します。

・ホチキスは、背(外側)からノド(内側)に向けて打ちます。また、天地からそれぞれ6~7cmの位置に一か所ずつ打つと冊子が安定します。

■本資料は一見難しい内容に思えるかもしれませんが、大人の助力により(事前に読み込みが必要)、手順を踏んで説明すれば、小学5、6年生にもしっかりと理解させることが可能です。

・内容的に中学生や高校生の学習にも利用できます。

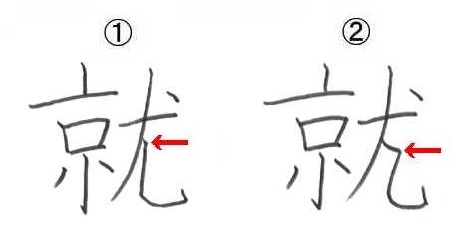

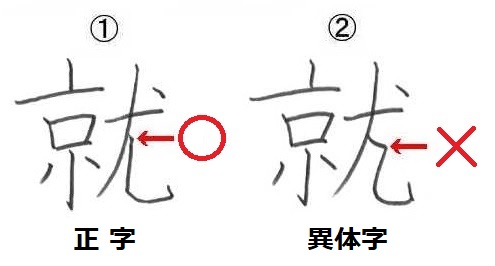

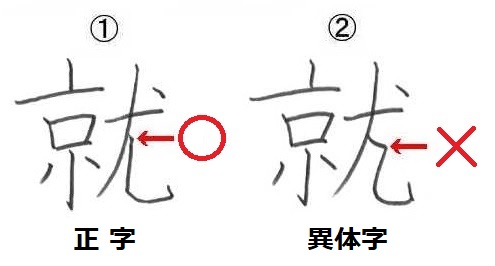

『就』の正しい字形

■『就』の正しい字形:PDFのダウンロード (A4・1枚)

論理パズル

■「消えた1,000円のナゾ」・「天使と悪魔と人間」・「Aさんの帽子は何色か」・「偽金貨はどれだ?」など、11の問題と解説。

各種論理

■三段論法(演繹法)・帰納法・背理法・論理的飛躍・弁証法・類推・仮説形成・詭弁論理など、各種論理の解説。

■ある日の会話

「先生、『就』の字のことなんだけど、僕の通ってる塾の国語の先生がみんな、『11画目のところを飛び出して書くほうが正しくて、飛び出さないほうが間違っている』って言うんですよ。漢字テストなんかで11画目のところを飛び出さないで書くとバツにするんだ…」

「11画目を飛び出して書く『就』の字は誤りではないけれど、正字ではなく異体字なのだから、6学年配当の字をそのように正しい字として教えられると困るよね。」

「なぜか社会の先生のほうが正しく書けるんだよな……」

■6学年配当漢字である「就」の字の第11画ですが、生徒たちの文字には、①飛び出さずに真っ直ぐ下ろす書き方と、②右に一度飛び出してから下ろす書き方と2種類の字形が見受けられます。塾講師や学校教員によってどちらか一方のみを正しい字形として生徒に指導されているようで、そのため字形に迷ってしまっている生徒がかなり多くいます。正しいのは一体どちらなのでしょうか?

■結論から言えば、次の通りです。

6学年配当漢字である「就」の字は①の字形が正字である。しかし、②は同じ漢字の異体字でもあるので、字形として間違いであるとは言えない。ただし、特に教科書体の正字を習う小学生は、異体字である②ではなく①を正しい字形として覚えるべき。

※異体字:正字(標準の字体)とは異なるが、意味や発音、用法が同じであるため通用する字体。

■漢和辞典に掲載(けいさい)されている漢字は、中国の「康煕(こうき)字典」という漢字辞典を典拠(てんきょ)としています。「就」の字は、「尢(だいのまげあし・おうにょう)」という部首に属していますが、この部首に属する漢字には二つの系統があります。漢和辞典を見てみると、「尢(だいのまげあし)」という部首の項目内に、一つ目の系統として、「尢(オウ)」という字が掲載され、一方、二つ目の系統には「尢(オウ)」の右上に「点」を打った「尤(ユウ)」、「就(シュウ)」等が掲載されています。

「尢(オウ)」には「まがったすね、せむし」などの意味があり、足や体に障害を負って不自由であるさまを象(かたど)った象形文字です。一方、「尤(ユウ)」は「とがめる、もっとも、とりわけ、すぐれている」などの意味をもった指事文字であり、両者の由来は全く異なっています。

・康煕字典では、第一の系統(象形文字)にある「尢(オウ)」の字は「少し右に飛び出してから下ろす」形となっていますが、第二の系統(指示文字)にある「尤(ユウ)」は「真っ直ぐ下ろす」形となっています。このことから、同じく第二の系統にある「就」もまた、第十一画は「真っ直ぐに下ろす」ことになり、これを「正字」とします。

・ところが、康熙字典には、「少し右に飛び出してから下ろす」字形の「尢(オウ/象形文字)」が、「尤(ユウ/指示文字)の異体字」として別に掲載されてもいることから、「就」の字もまた「少し右に飛び出してから下ろす」字形で書いても、「異体字」としては間違いであるとは言えないのです。

※以上の内容は、大修館書店「漢字文化資料館Q&A:262」に掲載された記事に依拠しています

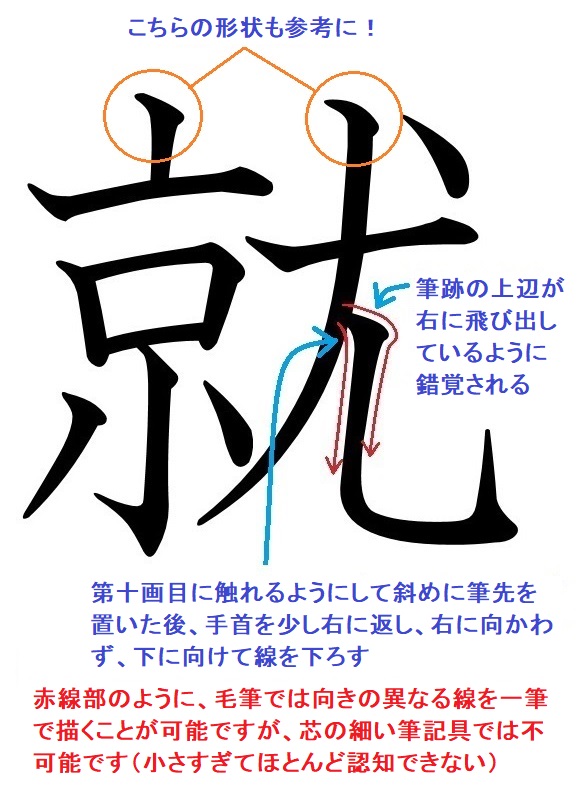

視覚的誤認について

■では、学校や塾などで、「②の字形が正しく、①の字形は間違いである」と断定的に教える先生が多くいらっしゃるのはなぜでしょうか。

これは私の個人的な推測ですが、その主な理由として、(1)「視覚的誤認」によるもの、(2)「毛筆感覚の有無」、(3)「過去に『②の字形が正しく、①の字形は誤り』だと教示を受けた経験」によるもの等が考えられます。

特に(1)の「視覚的誤認」を起こす原因として、日ごろ目に触れる機会の多い新聞や書籍、雑誌などに通常使用されている「ゴシック体」や「明朝体」等の書体デザインや、小学校教科書などで使用されている「教科書体」等の形状から受ける「視覚的印象」によるところが大きいのではないでしょうか。

ゴシック体の字形

■記事や広告などの「見出し」にはゴシック体が多く用いられ、しかも文字が拡大されて使用されることが多い分、よく目立ち、字形の印象を強く残します。

ゴシック体は上図のとおり一定幅で角張り、しかもかなり太い幅の線でデザインされています。そのため、実際には「第11画の縦線は第10画に触れているだけ」であるにもかかわらず、「線幅が太いため」に赤の矢印部分のように、右にずらして書かれたような錯覚を起こしてしまいます。

上図を少し離して見てみると、いっそう顕著に第11画が「右に飛びだし」て見えるはずです。ボールド(太字)にすると、なおいっそう右に飛び出して錯覚されることと思います。

教科書体の字形

■「教科書体」は小学校の教科書で用いられ、子どもたちが文字を教わる際にその字形に倣って覚えるための書体です。明朝体が「読むための書体」であるのに対し、「手書き文字」に近い字形をもとにデザインされている「書く学習のための書体」が教科書体です。

上図を見てわかるとおり、教科書体は毛筆の筆さばきを採り入れたデザインとなっており、問題の第11画目の入筆部は、一見したところ、ゴシック体と同様に文字のサイズが小さいほど、第11画が「いっそう大きく右に飛び出し」ているように見えます。実際、第11画の入筆部について生徒たちに文字を見せ、尋ねてみると、「明らかに飛び出している」と断定的に答える子、「決して飛び出してはいない」と断定的に答える子の二種に分かれてしまいます。

厳密な調査は行っておらず、あくまで個人的な推測の域を出ませんが、このような二種の捉え方の違いの現れは、「視覚的誤認」以外にも「毛筆の感覚の有無による影響」もあるのではないかと個人的に考えています。

■この第11画を毛筆で文字を書く際の腕や手、筆への力の入れ方、筆の返し方などを念頭に、あらためて見直してみましょう。

(1)まず入筆時に第10画に触れるように斜めに筆を置いて一瞬止めます。

この時点で、毛筆であれば必然的にその「太い点」には「上辺」が現れます。しかし、シャープペンシルのような細い筆記具では、毛筆のような「線」としての「上辺」は現れず、ほとんど「小さな点」でしかありません。

(2)次に手首をわずかに返し(筆をわずかに右に回し)、

(3)滑らかな曲線を描きながらほぼ真下に下ろし、

(4)力の入れ具合を加減しながら「まげあし」を書き、

(5)最後にまた一瞬筆を止め、力を抜きながら真上に向けてハネを入れる、

と、そのようにして書かれたようなメリハリのあるデザインの線となっています。ゴシック体のような、一定の力で変化無くベタ塗りしたような線とは対照的な形状となっているのはそのためです。

■鉛筆やシャープペンシルのように芯の細い筆記具での場合、芯の先を毛筆と同じように斜めに置いても「上辺」はほとんど現れませんが、「就」の字を実際に「毛筆で」書いてみると、第11画はわざわざ右に大きく飛び出させなくても、筆を斜めに一点置いただけで自然に上図のような形になり、むしろ第11画を右に飛び出すように「線」として書くと、文字としての形自体も崩れ、不自然になってしまうことがわかります。

教科書体や毛筆体などの活字において、第11画の入筆部が「線」のように長く見える部分は、毛筆では筆を斜めに一点置いた際の、毛足の太い筆跡の上辺部分に相当し、わざわざ横方向に長く伸ばした「線」として書かれたものではありません。第11画をそのように書くと毛筆の筆運びと大きく異なり、本来の字形と異なった形になってしまうのです。

また、第11画は、「乳」や「乱」の部首である「おつにょう(つりばり)」とほぼ同じ形をしています。、私たちが「おつにょう」を書くときに目立つほど右に長く飛び出して書かないのと同じことです。ペンや鉛筆などで書かれる細い線の文字とは違い、ある程度の「幅」をもつ線でデザインされた文字であること、毛筆の筆さばき、筆跡を採り入れたデザインであることを念頭に、この教科書体の「就」の字形を見るとよいでしょう。

というわけで、小学校6年生で習う『就』の正字」は①のほうですから、極端(きょくたん)に右に飛び出した②のように書いてはいけません。ただし、②は「異体字」といって、一般にはよく使用されている字形です。

■ちなみに、「枕(まくら)」や「沈(しず-む)」の旁(つくり:漢字を構成する右側の部分)については字源が明らかになっていませんが、ことさらに目立つほど右に飛び出して書く理由がありません。錯覚という観点から見ても同様です。

■記事作成:2007年3月21日(水)

■剽窃について

■当サイトのコンテンツを剽窃しているサイトが複数存在します。

①当サイトの記事、「枕詞一覧表」を剽窃しているサイト。

・「枕詞30種の表」が本サイト改編前の内容と完全に同一です。ネット記事をコピー&ペーストしただけで作成されている同業者によるサイトのようです。

②当サイトの「時間配分」の記事を剽窃しているサイト。

・多少文面が加工されていますが、内容は完全に同一です。

③当サイトの「俳句・短歌の通釈」を剽窃しているサイト。

・画像も当方が素材サイトから一枚一枚収集したものをそのまま掲載しています。

④他にも本サイトの記事をコピー&ペーストしただけで作成されているブログやサイトが複数あるようです。